En devenant reine de Danemark, Margrethe II a cassé les codes. En plus de devenir la première femme depuis le début du 15e siècle à diriger le pays, elle a mis fin à une guerre de titres qui perdurait depuis des siècles entre les souverains danois et suédois. Ce 14 janvier 2024, son fils aîné deviendra roi de Danemark. Le roi Frederik X sera le premier roi de Danemark à ne pas porter la longue liste de titres dont faisait encore usage son grand-père, le roi Frédéric IX. Parmi ces titres, on retrouve notamment celui de roi des Vandales et des Goths.

Lire aussi : Première abdication en 900 ans au Danemark

Une première femme à la tête du pays qui bouleverse la monarchie danoise

Le 14 janvier 2024, la reine Margrethe II cassera une nouvelle fois les codes. La souveraine danoise a annoncé dans son discours de Nouvel An, le 31 décembre 2023, qu’elle abdiquerait dans les deux semaines, à la date d’anniversaire du décès de son père, et donc à la date exacte de son ascension sur le trône. Il s’agira de la deuxième abdication d’un souverain danois dans l’histoire du pays. La première et dernière abdication remonte au roi Eric III en 1146.

Lire aussi : Pourquoi Frederik X ne sera pas couronné ? La dernière cérémonie de couronnement au Danemark

Dans l’époque contemporaine et dans l’histoire de la monarchie héréditaire danoise depuis l’époque de la dynastie Oldenbourg installée au 15e siècle, aucune femme n’a régné sur le Danemark. La seule reine régnante fut Marguerite 1re, de 1387 à 1412. Par un référendum, le roi Frédéric IX fit modifier la constitution danoise pour abroger la loi salique et permettre à ses trois filles d’entrer dans l’ordre de succession. N’ayant eu que des filles, son frère, le prince Knud, aurait été son successeur sans cette modification de la constitution. La reine Margrethe II, qui a succédé à son père en janvier 1972, a imposé son style. Dès son accession sur le trône, elle a mis fin à des traditions de titulatures jugées désuètes, en n’acceptant pas le titre de reine des Vandales et des Goths.

Lire aussi : La reine Margrethe II distingue ses dames de compagnie avant son abdication

La reine Margrethe II de Danemark et le roi Carl XVI Gustaf de Suède ont abandonné de nombreux titres

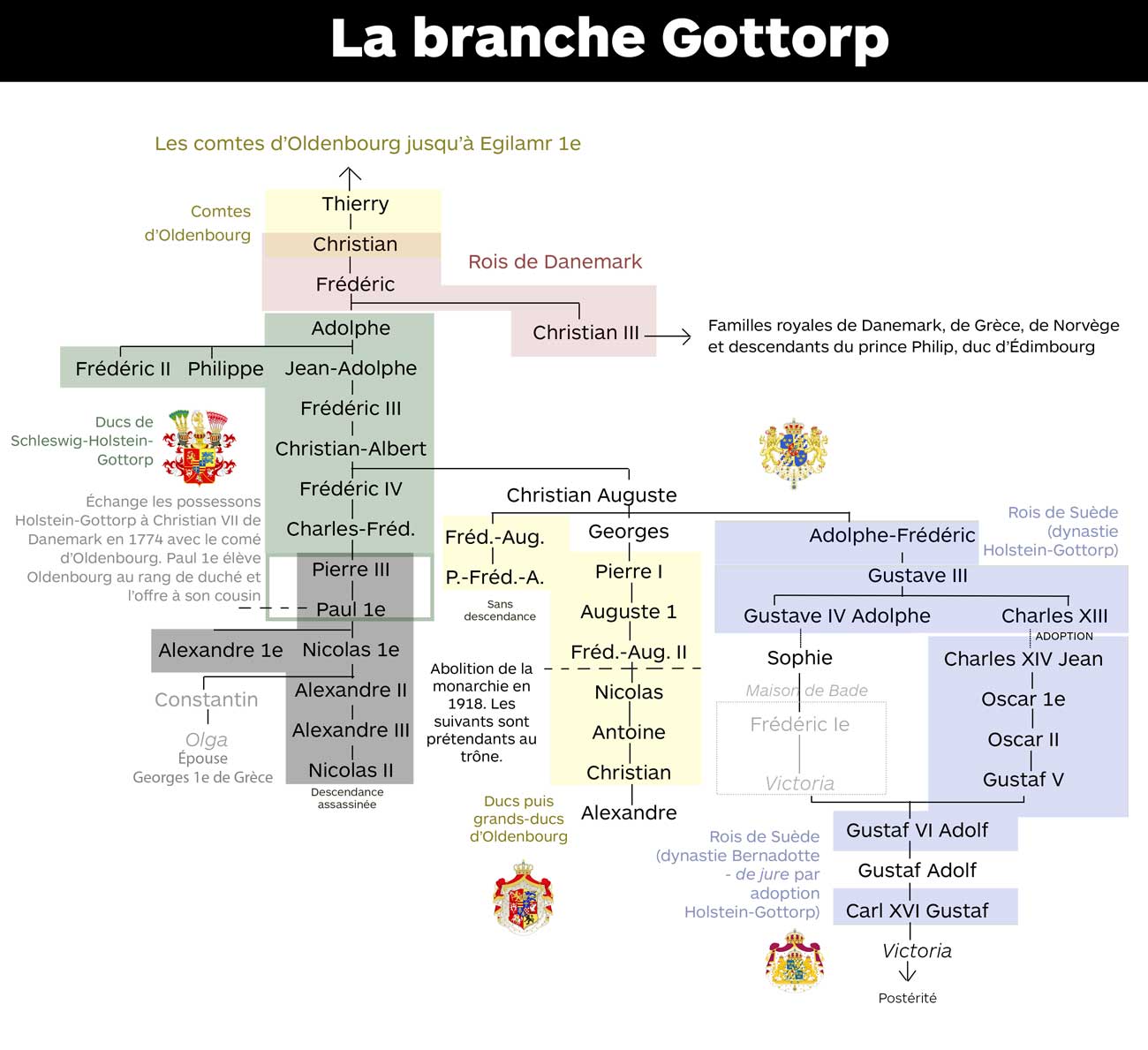

Le Danemark est la deuxième plus ancienne monarchie en exercice au monde, après le Japon, et la plus ancienne monarchie en Europe. Des rois dirigeaient déjà des provinces de cette région dès le 8e siècle. Vers 804, le roi Godfred parvint déjà à rassembler la plus grande partie de ces territoires sous un seul royaume. C’est sous le règne de Gorm l’Ancien, puis d’Harald 1e vers 960, qu’on considère le royaume de Danemark unifié. Le système monarchique était électif jusqu’au 15e siècle. Le comte Christian d’Oldenbourg, élu roi de Danemark 1448, installa la dynastie d’Oldenbourg sur le trône danois en adoptant le système héréditaire. La famille royale actuelle descend toujours des comtes d’Oldenbourg. La branche aînée étant éteinte, la famille descend de la branche cadette des ducs de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg depuis 1863.

Au fil des siècles, le territoire du Danemark a changé et ses alliances monarchiques également. La plus connue est l’Union de Kalmar, formée en 1397 lors du règne de la reine Marguerite 1re, seule reine de l’histoire du Danemark avant Margarethe II. De par ses origines, son mariage et ses décisions politiques, Marguerite est devenue souveraine du Danemark, de la Norvège et de la Suède. L’Union de ces trois royaumes va perdurer jusqu’en 1523, quand les Danois sont priés de libérer la Suède. L’Union va continuer (sans la Suède) entre la Norvège et le Danemark jusqu’en 1814.

Par ailleurs, le Danemark-Norvège a également obtenu des territoires d’outre-mer, comme l’Islande, les îles Féroé et le Groenland qui historiquement étaient norvégiens. Lors de la dissolution de l’union Danemark-Norvège en 1814, c’est le Danemark qui hérite de la souveraineté de ces territoires, la Norvège étant politiquement très faible à l’époque. Depuis 2000 pour les îles Féroé et depuis 2009 pour le Groenland, ces territoires sont des pays constitutifs du royaume de Danemark. Leur chef d’État reste le souverain danois mais ils ont leur propre parlement, gouvernement, Premier ministre et une autonomie relative.

L’Islande, pour sa part, a pris son indépendance totale en 1918, puis s’est définitivement détachée de la Couronne danoise en 1944. Le roi Christian X, grand-père de Margrethe II, fut le dernier roi d’Islande. La reine Margrethe II et sa sœur, la princesse Benedikte, sont les deux seules personnes en vie à avoir été princesses d’Islande.

Lire aussi : Les Stuart : Ces Bretons qui ont régné sur les îles britanniques pendant 350 ans

Une reine de Danemark « par la grâce de Dieu »

Il y a une longue liste de titres que la reine Margrethe II a choisi d’abandonner en montant sur le trône en 1972. Ces titres étaient disputés avec le souverain suédois, qui depuis la séparation de l’Union de Kalmar, les revendiquait lui aussi de son côté. Le roi Carl XVI Gustaf, qui est monté sur le trône de Suède en septembre 1973, soit un an et demi après Margrethe II, a décidé lui aussi d’abandonner ces titres.

Le titre officiel complet de la reine Margrethe II est « Margrethe II, par la grâce de Dieu, reine de Danemark ». On le voit notamment dans sa signature du Traité d’Amsterdam en 1998. « Par la grâce de Dieu » rappelle le lien divin accordé à la fonction. La Constitution danoise indique que l’Église évangélique luthérienne est l’Église du peuple danois. Plusieurs monarchies européennes gardent cette mention, alors que d’autres pays ont abandonné la référence divine.

Lire aussi : Les derniers jours du roi Frédéric IX : Margrethe II lui a succédé il y a 50 ans

Roi de Danemark, des Vandales et des Goths, duc du Schleswig, de Holstein, de Stormarn, de Dithmarse, de Lauenbourg et d’Oldenbourg

Le titre complet que portait encore le roi Frédéric IX était : « roi de Danemark, des Vandales et des Goths, duc du Schleswig, de Holstein, de Stormarn, de Dithmarse, de Lauenbourg et d’Oldenbourg». D’autres titres avaient déjà été abandonnés par le passé, comme duc de Delmenhorst ou prince de Rügen, et bien entendu ceux de roi d’Islande ou roi de Norvège à l’indépendance de ces pays.

Pourquoi Margrethe II n’a pas souhaité les garder ? Ces titres pouvaient paraître désuets et diplomatiquement embarrassants. Également, le port de ces titres par une femme semblait compliqué. Les titres dont il est question ici sont d’origine germanique et la plupart des titres nobiliaires germaniques sont uniquement transmissibles en ligne masculine. Porter un titre se rattachant à une ville située dans un autre pays (l’Allemagne) peut aussi sembler diplomatiquement compliqué entre deux pays voisins, dont la dernière partition de la frontière date d’il y a seulement 100 ans.

Depuis l’époque des Vikings, les Danois ont la réputation d’être des conquérants. Au fil des siècles, le Danemark s’est formé en réunissant des territoires morcelés. Pendant longtemps, les rois danois ont souhaité garder l’accumulation des titres afin de rappeler la souveraineté légitime sur l’ensemble des territoires mais aussi sur des populations formées par différents clans. Le titre de roi des Vandales dont la traduction (Vendernes, en danois) diffère parfois, fait référence à une population médiévale installée dans les territoires slaves de la côte sud de la mer Baltique.

Les rois danois se sont proclamés Rex Sclavorum (roi des Vandales) dès le 12e siècle. Le titre est accompagné par celui de Rex Gothorum (roi des Goths). Au Danemark, Valdemar IV a adopté le titre de roi des Goths en 1362, après avoir conquis le Gotland, une région située aujourd’hui en Suède et qui porte ce nom en référence aux Goths. Traditionnellement, on explique que les Goths étaient originaires de la région du Gotland. Les rois de Suède portaient donc déjà le titre de roi des Goths depuis l’absorption du Gotland dans le royaume.

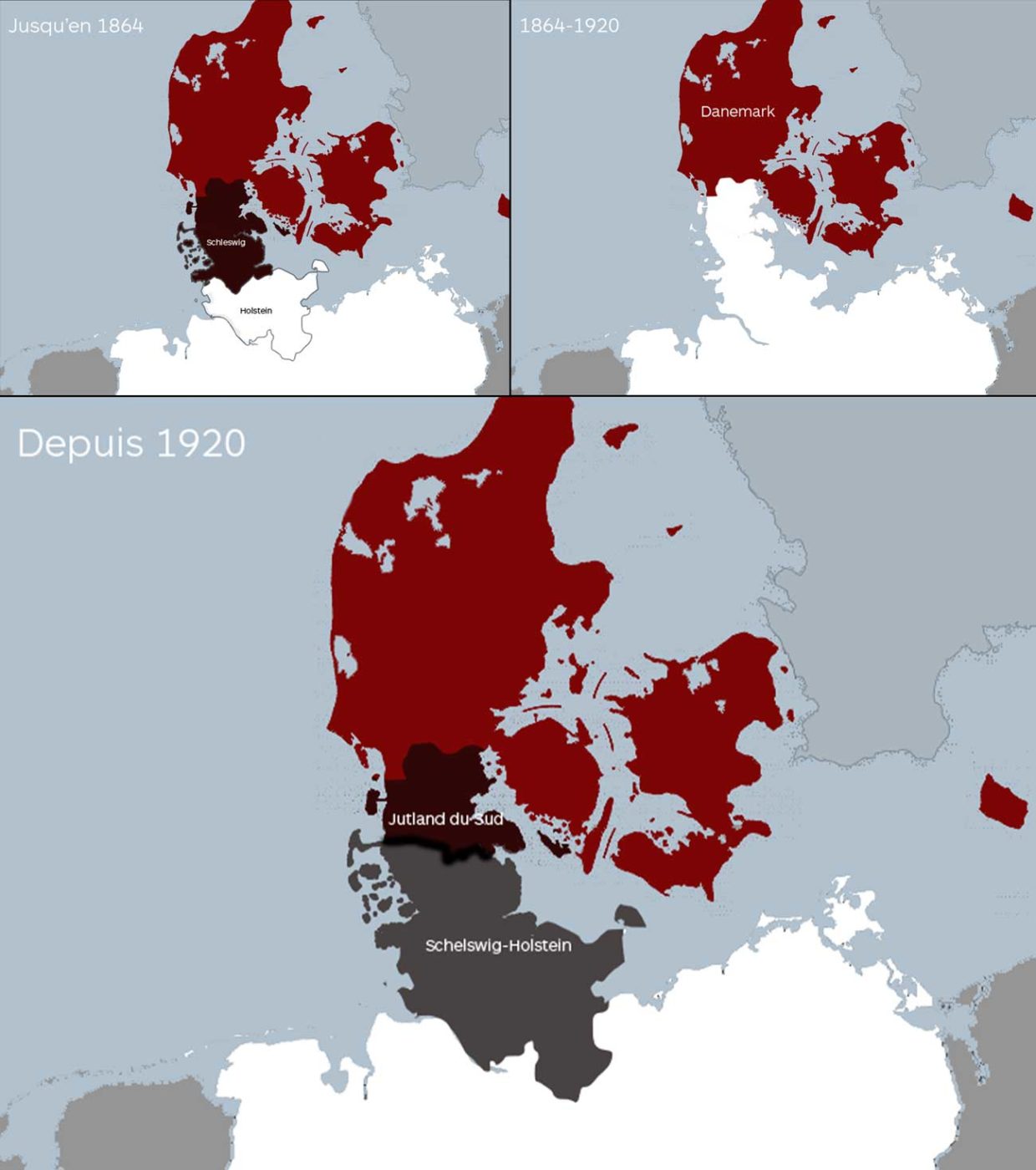

Les titres ducaux des rois de Danemark font tous référence à un ancien fief gagné par le Danemark. Le duc de Schleswig est un titre important puisqu’il fait référence à un territoire situé aujourd’hui dans le Jutland du Sud, et qui a été récupéré (la moitié seulement), il y a 100 ans. Après avoir perdu le Schleswig, le Danemark a récupéré la moitié nord de ce territoire suite à un référendum. La population du nord a souhaité revenir au Danemark alors que la partie du sud a souhaité rester en Allemagne. En 2021, la reine Margrethe II a participé à de nombreuses célébrations qui marquaient le 100e anniversaire de la réunification du Schleswig au Danemark (qui a eu lieu en 1920).

Lire aussi : Les Monpezat succèdent aux Oldenbourg assis sur le trône danois depuis 575 ans

De 1058 à 1866, le duché de Schleswig était un territoire semi-indépendant, qui ne faisait pas partie du royaume de Danemark mais sous la possession du souverain danois. Cette sorte d’ingérence danoise a pris fin en 1866, lorsque le Schleswig a rejoint la Prusse. Puis un demi-siècle plus tard, en 1920, la partie nord a choisi de rejoindre le Danemark, qui par la même occasion a considérablement agrandi son territoire.

Le titre de duc de Holstein, territoire voisin au sud du Schleswig, et actuellement en Allemagne, et connaît à peu près la même histoire que le Schleswig. Il n’a toutefois pas rejoint le Danemark. Son histoire est légèrement plus compliquée, car le Danemark en avait fait son union personnelle de 1474 à 1544 et de 1774 à 1864. Entre ces périodes, le territoire avait été subdivisé en une multitude de petits duchés offerts aux fils cadets de rois danois. Les branches vont prendre les noms de Schleswig-Holstein-Sonderbourg, Schleswig-Holstein-Gottorp, Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Beck. Ce dernier changera de nom en Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, en 1825. Les noms des subdivisions font chaque fois référence à des fiefs ou des châteaux situés sur leur territoire.

Par différents jeux politiques, les différentes branches connaîtront des destins différents. La branche de Gottorp est devenue souveraine en Russie. Charles-Ulrich, duc de Schleswig-Holstein-Gottorp deviendra le tsar Pierre III en 1762. Adolphe-Frédéric de Holstein-Gottorp, petit-fils d’un duc de Holstein-Gottorp, deviendra lui, roi de Suède en 1751.

En 1774, le roi de Danemark, qui possédait aussi le titre de comte d’Oldenbourg, a échangé avec son lointain cousin, le tsar Paul 1er (fils de Pierre III) le titre de duc de Holstein-Gottorp, qui est redevenu un titre du souverain danois. Bien que le territoire de Holstein soit rattaché à la Prusse, puis à l’Allemagne, depuis 1866, les rois danois ont continué à porter le titre de duc de Holstein, jusqu’à Margrethe II en 1972.

Les titres de duc de Stormarn et de Dihmarschen font référence à deux petits territoires qui ont été conquis par les rois danois au 16e siècle. Ces territoires sont tous les deux situés en Allemagne.

Le duché de Lauenburg a été fondé en 1269. Il est situé au sud du Holstein, en Allemagne actuelle. Le petit duché a connu une histoire mouvementée et de nombreuses dynasties ont possédé le territoire, ainsi que différentes puissances, y compris la France de 1803 à 1805 et de 1810 à 1814. À cette date, le Danemark a récupéré le duché. Le roi de Danemark a perdu le territoire peu de temps après, en 1864, lors du conflit entre la Prusse et le Danemark concernant le Schleswig-Holstein. Une fois de plus, malgré la perte du territoire, le titre de duc de Lauenberg est resté jusqu’en 1972.

Enfin, le dernier titre, peut-être le plus symbolique, est celui de duc d’Oldenbourg. Il fait référence au tout premier titre de la dynastie actuelle. En 1448, le comte Christian VII d’Oldenbourg, qui régnait sur le petit comté d’Oldenbourg (mais descendant par plusieurs branches d’anciens rois danois) a été élu comme nouveau roi du Danemark. Il sera connu comme Christian 1er. Le comté d’Oldenbourg (situé à 50 km à l’est de Brême et 150 km à l’est de Hambourg) était un territoire souverain et indépendant depuis 1088, sur lequel régnaient les ancêtres de Christian depuis toujours.

Lire aussi : La famille Glücksbourg : la plus grande dynastie d’Europe

Une fois devenu roi de Danemark, Christian (Christian 1er au Danemark, et Christian VII à Oldenbourg) ne va pas absorber le comté d’Oldenbourg (géographiquement très distants). Il abandonne un an plus tard le comté, au profit de son frère Gérard. Les descendants du comte Gérard se succèdent à la tête du comté pendant plusieurs générations, jusqu’au comte Antoine-Gonthier d’Oldenbourg, qui décède sans héritier. Sa succession passe à son plus prestigieux cousin, le roi Frédéric III de Danemark, en 1667. À partir de cette date, le comté d’Oldenbourg est une possession personnelle du roi de Danemark.

En 1773, le traité de Tsarkoïe Selo prévoit un échange de territoires entre le Danemark et la Russie. L’empereur Paul 1er récupère le comté d’Oldenbourg et en échange, le roi Christian VII récupère le duché de Holstein-Gottorp. Avant de céder Oldenbourg à l’empereur Paul 1er, le comté est élevé au rang de duché. L’empereur Paul 1er le lègue rapidement, en 1774, à son cousin, Frédéric-Auguste de Holstein-Gottorp. Ce dernier n’étant pas occupé par des fonctions, il peut physiquement régner sur le duché d’Oldenbourg, ce qui aurait été impossible pour l’empereur de Russie.

Après le Congrès de Vienne, le duché d’Oldenbourg est élevé au rang de grand-duché. Cette élévation devient effective en 1829. Le grand-duché d’Oldenbourg restera un territoire indépendant et souverain jusqu’à l’abolition de la monarchie de l’Empire allemand en 1918. Une fois de plus, bien que le comté (devenu rapidement duché) ait été cédé à la Russie, les rois danois ont gardé le nom d’Oldenbourg dans leur titulature.

Ce 14 janvier 2024, la reine Margrethe II, 83 ans, abdiquera en faveur de son fils aîné, Frederik, 55 ans. Il prendra le titre de Sa Majesté le roi de Danemark et portera le nom de Frederik X. La reine de Danemark à la retraite deviendra alors Sa Majesté la reine Margrethe. Frederik perpétuera ainsi la tradition de l’alternance des prénoms des rois danois.

Depuis Christian II, fils de Christian 1er, qui est monté sur le trône en 1513, les rois danois se sont succédé en alternant entre les prénoms Christian et Frederik. Il n’y eut aucune exception, jusqu’à l’accession au trône de Margrethe. Frederik continuera la numérotation des Frédéric, dont son grand-père était le neuvième à porter ce prénom. Frederik X a donné le prénom Christian à son fils aîné, âgé de 18 ans, qui deviendra prince héritier ce 14 janvier. Il est lui-même appelé à succéder un jour à son père sous le nom de règne de Christian XI.